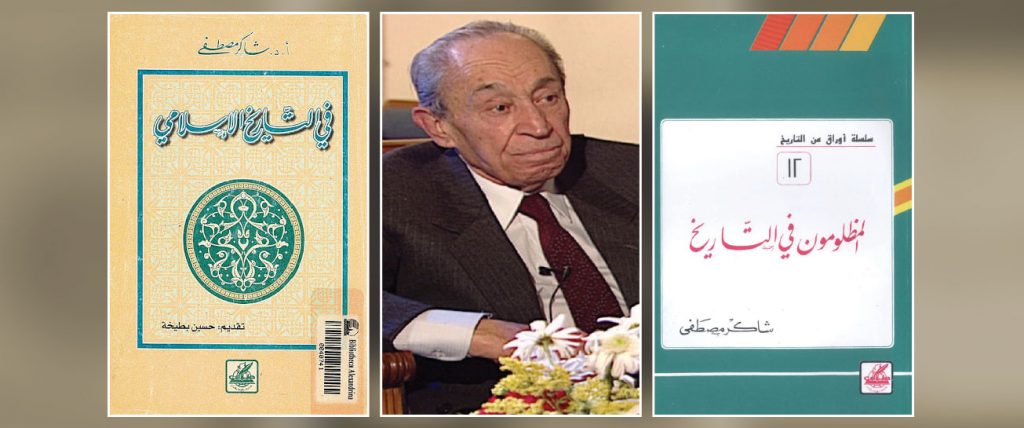

شاكر مصطفى شخصية فكرية مميزة الحضور في البيئة الثقافية السورية، وشخصية سياسية ودبلوماسية، وهو إلى ذلك شخصية أكاديمية مختلفة لم تتنازعها الأهواء.

إنه من ذلك الجيل الذي انغمس في التراث والقراءة والتحليل، وهو بعد ذلك درس في المعاهد الغربية، فحاز المناهج البحثية الجديرة بالتقدير، ولم يكن بدعاً في ذلك، فالجيل الذي ينتمي إليه يحوز الاحترام ذاته من عبد الله عبد الدايم إلى حافظ الجمالي وسواهم، ليس لأن جيلهم أفضل من الجيل التالي لهم، بل إن سيرورة الحياة كما أراها تقتضي أن يكون الابن أكثر ثقافة وتحضراً وتطوراً من أبيه، لكن لذلك أسبابه:

1- الوعي الفكري والنهضوي في ذلك الوقت دفعهم للوصول إلى المكانة اللائقة بالدولة الوطنية الوليدة.

2- النظريات الفكرية المتصارعة كانت في أوجها، وكل نظرية تبحث عن مكانها، وكان هؤلاء من حمل الأفكار وإن تضاربت.

3- الإخلاص الطوعي منهم، ورغبتهم الذاتية في التحصيل والنهوض.

4- سعي النخب السياسية الواعية إليهم وليس سعيهم للوصول إلى مآربهم وذواتهم.

الأمر اختلف اليوم في الأولاد والأحفاد الذين اختاروا وذهبوا إلى خياراتهم، فلم يكونوا فاعلين، وصرنا تواقين لفهم هذه القامات وعاجزين عن إدراك سر عظمتها، مع أنه بسيط للغاية، ويبدأ من التواضع والترفع عما يشين، و الوقوف عند الحدود اللائقة بكل واحد منهم.

أما أستاذنا وعلامتنا وكاتبنا الكبير الدكتور شاكر مصطفى فهو من طينة أخرى، ينظر إلى نفسه بريبة، وينظر إلى القارئ باحترام، وينظر إلى كتابته على أنه فعل مصادفة، فعندما ينشر كتابه «بيني وبينك» يكتب مقدمته من لندن نزار قباني، وأظن أن نزاراً كان مشتهراً، وكتب أغنية لشاكر مصطفى لم يستطع أمهر الموسيقيين أن يعزفوها، أو أن يشابهوها، نزار يكتب مقدمة للكتاب، وشاكر يعمل على نقد ذاته نقداً قاسياً، وكأنه يسكنها ولا يهمزها، لتهدأ، لا لتنفر.

يقول فيه نزار، ومن مثل نزار؟!

«أنا إذن- وورائي كوم الأخضر والأحمر- لا أكثر من بطاقة توضع على اهتمامه زهر، من لصيقة توضع على حق طيب في إحدى دكاكين العطور في باريس، من جسر ينتظر خلفه ألف موعد مطيب، فما أسعد القارئ لو ألقى نفسه رأساً في أحضان قارورة العبق.. أعني في أحضان شاكر مصطفى».

ويقول عن كلمته:

«فهذا سفير جمال يخرج من غابات بلادي بمئزر قديس وعصا ساحر، الكلمة الطيبة لا تسقط من فمه، لأنها جزء من فمه، والزهور البرية الغريبة وهي تتمنى لو صارت زاداً في سلته».

فكيف يرى شاكر مصطفى نفسه؟

«أعلم نفسي دوماً احترام عقل الآخرين، أحاول أن أنظر من الزاوية التي منها ينظرون، وأحذر كل الحذر من أن أدّعي الحكمة دون غيري، أو عمق التجربة دون مبرر.. وأعترف بيني وبينك أني ما ندمت مرة على فهم الآخرين، وأني أكثر من هذا كثيراً ما وجدتني على مسافات متفاوتة من الخطأ بالنسبة إليهم..».

وربما جاء من ينسب عمل شاكر مصطفى إلى العبقرية، فقال بوضوح: لا أومن بالعبقرية، وفصّل ذلك، ما يدل على إيمانه بالعمل والعمل فقط.

«لا أومن بالعبقرية. وكل هذا النبع المسحور الذي يعزون إليه الألق والتفوق وشياطين الفكر، محوته من خاطري، بيدي، أصبحت أخشى كسله الحرام، وخذر الراحة إليه، إنه هيكل أجوف والهياكل الجوفاء هي، في العادة أكثر الهياكل إغراء وأكثرها عباداً أيضاً».

وفي معرض نقدي لذاته قبل الآخرين، نجد عبارات شاكر مصطفى تهرب من الوعظ بعد أن تقدمت باستحياء، فهو قارئ وصديق لا يعرف غير التواضع ولا يتقدم ليكون موجهاً أو ناقداً أو واعظاً:

«إن السبيل الوحيد هو أن تحتضن الآخرين في ذاتك، أن تحبهم وأن تريد لهم ما تريد لنفسك، أهي نصيحة؟ ما أبعدني عن ذلك، ولكنها الحقيقة التي أوردتها الكتب الهندوسية منذ ثلاثة آلاف سنة، وعلمها زارادشت للمجوس في بلاد فارس منذ ستة وعشرين قرناً، ووعظ كونفوشيوس أهل الصين بعد ذلك، ولقنها مبدع الطاوية لتلاميذه في وادي هان، وبشر بها بوذا على ضفاف نهر الغانج، وسجلها موسى في الوصايا العشر، ونادى بها السيد المسيح على تلال القدس، وأعلنها الرسول العربي باسم رب العالمين».

نحن أمام شخص مختمر للغاية، مثقف متنور، ومع ذلك فهو يرفض من مقامه أن يكون ناصحاً، ويتساءل عن مكانته ليكون ناصحاً! وهذا ما أحب أن أشير إليه من البداية، فأشخاص لا يملكون المعرفة، ولا يعرفون التعبير، ولا يجيدون الحديث عن القريب، يضعون أنفسهم فوق ما يمكن أن يتخيله المرء، وشاكر مصطفى الذي صادق الهندوسية والكونفوشيوسية لا يضع نفسه موضع الناصح والمدلي بالنصيحة، ولنلاحظ فرقاً جوهرياً بينه وبين غالبية الباحثين العرب، فما من واحد جاء بهذا المعنى (تريد لهم ما تريد لنفسك) إلا وكان عينه مباشرة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحسب، إلا أنه عاد إلى عمق التاريخ ليعطي صورة عن أن السمو في المبادئ قديم جداً، ولا يخص فرداً أو جماعة.

لن أطيل في استنتاج الآراء في بيني وبينك، وأقف مع كتاب من الأهمية بمكان، وصدر في نيسان 1955، وفي العام نفسه لصدور كتابه الأكثر شهرة (بيني وبينك)، وأعني هنا كتابه (في ركاب الشيطان) والذي تدل كلمته الأولى على مقدار ما يعني شاكر مصطفى ذلك الآخر الذي لا يكون إلا به (ما يهمني هو فقط أن تجد كلمتي روحاً، روحاً واحدة، تتجاوب معها.. لتبدأ المشكلة! وإنما تبدأ المشكلة حين يمد الصديق يده للصديق ويقول: سر معي! سر معي! إنما نحن غريبان».

وقد قسم شاكر مصطفى كتابه اللطيف إلى قسمين: أحاديث، ثرثرة والعنوانان دالان على بحثه عن الصديق الذي يمدّ يده له لتبدأ المشكلة، وهما كلمتان غير موصوفتين، ولا تنطع فيهما، ولا ترفع على القارئ، وينسجمان انسجاماً تاماً مع فكرة ركاب الشيطان الذي يقبع في كل حديث، ويتلطى في كل ثرثرة..

لعله من الكتاب الناثرين القلائل الذين بدؤوا الحياة بتشريح أنفسهم، فلم يخضع لزهوة الأنا، وإنما اكتشف نفسه ونقدها بشكل واضح يضع الحدود لها في رحلة المستقبل، وحين نقرأ هذا الكتاب ندرك لماذا كان شاكر مصطفى ناقداً كبيراً، ومتزناً، ومنصفاً، وغير قابل للانحياز إلى جانب عاطفي مهما سمت مكانته عنده، ومهما كان هذا الجانب يدغدغ روحه.

شاكر مع شاكر حين يذكر الناس شخصاً يرتفع كالطاووس، ويبدأ الحديث عن ذاته، وعن اكتشافه موهبة نفسه منذ ولدته أمه! أما سمعنا بأولئك الذين صنعتهم ظروفهم أو أحزابهم أو السلطات، فصدقوا أن أمهاتهم ولدتهم عباقرة؟! أما شاكر مصطفى الذي كتب لأنه يريد أن يكتب، حين يتم اختياره ناقداً وكاتباً، فإنه يقف لتشريح شخصية شاكر، وكأنه يقول لشاكر الآخر: تمهّل فأنا أعرفك «عرفته منذ زمن بعيد جداً، فرابطتي به ترقى إذا أسعفتني الذاكرة إلى اليوم الذي عرف به الدنيا. صحبته ثلاثاً وثلاثين سنة طويلة مملة، وكنت معه حيث كان من باريس ودرعا ومصر وفيينا وروما وحي الصالحية العتيق.

وما أذكر أني أنكرته مرة أو خفي عني إلا منذ أمد قريب حين طلعت «النقاد» على الناس بنتيجة استفتاء عن الكتاب السوريين فإذا اسمه بين الأسماء وإذ هو «كاتب»! لأول مرة استطاعت أقنعة المساخر المضخمة أن تخبئ عني شاكراً وراء الهلاهيل التنكرية.. وضحكت ضحكة رنت في آذان كل من يعرفني ويعرفه، أليس من حقي أن أضحك كما يضحك كل من يحضر حفلات الكرنفال من هذا الدعي الجديد في العالم الأدبي؟ ذلك الفتي الذي كان يضربه أبوه إذا فاجأه يقرأ مجلة قد أضحى كاتباً، وكاتباً معروفاً في المجلات؟ وذلك الطفل الذي كان يحمل اللبن للزبائن، وينتظر وعاءه الفارغ قد أضحى يحمل الدفء لبعض القلوب».

هكذا ينتقد شاكر مصطفى نفسه، ويقابل نجاحه على المستوى السوري، ولا يتورع عن الحديث عن والده وعمله وخدمته للناس، شاكر الذي استفاق وعيه ليكون واضحاً وصادقاً في عدم تصديقه، وعندما كشفت لصيقه لأكثر من ثلاثة عقود أعاده إلى تواضعه، وكشف له حقيقته التي يجب ألا تغيب عنه، فكم من الكتّاب والمشاهير يفعلون؟!

ولننظر في هذه المقدمة، المقالة، الحديث عن شاكر ماذا يقول: «عرفته كلفاً بالحياة، يدرك أنها الثروة الأولى والأخيرة ويشتهيها، كما يقول: قصيدة غنية.. عرفته كثيراً، هذا الصديق العدو، وعرفته للدرجة التي أخشى معها أن أكون جهلته.. أليست شدة القرب بحجاب؟ لكني واثق على الأقل من شيء واحد، هو أنه يتمنى على أصدقائه أن يدعوه على الأرض، على هذا الحمأ المسنون الذي يتغذى منه، مع بقية ديدان هذا الكوكب! أم تراهم يضنون عليهم بهذه المنة؟!».

قرأت لكتاب كثيرين يحاولون تصوير أنفسهم، وإظهار أنفسهم بروح متواضعة، ولكنهم يخفون عنجهية قاتلة، حتى أولئك الذين يدّعون قديماً بأنهم الفقراء الحقراء إلى الله تعالى، حين تقرأ تكتشف حقائقهم، والذين يدّعون أنهم حملة نور الله، يظهرون عليك بصورة أبهى من الألوهة، وأزعم أن شاكر مصطفى أعطاني درساً مؤلماً، ويعطي الكثيرين، لو قرؤوا، في أن يكونوا هم.

وفي ختام الحديث عن نقده الذاتي لنفسه أقف عند ظاهرة طريفة للغاية، في حديثه للناس عن الأدب الجديد، وفيما إذا كان الناس بحاجة إلى ذلك الأدب الجديد، وقبل أن نقرأ رأيه ليتذكر كل واحد منا حديثاً لجماعة من الناس هو بينهم، ويحدث في كل يوم، فهذا يشدّ إلى أدب قديم، وذاك يحرن عند أدب حداثي، وهذا يرفض، وذاك ينتقص، وكل واحد منهم يقول: أرى!! وهو في حقيقته عديم المعرفة.

شاكر مصطفى الذي دار العالم آنذاك، وتعلّم في الحياة والمعاهد، من الصالحية إلى باريس وروما، ماذا يقول عن رأيه في ضرورة أدب جديد؟!

وهذا الكلام الذي يقوله كان عام 1955، لقد قارب سبعة عقود، ونحن لا من سمع، ولا من درى بما جرى ويجري! ولم نأخذ ما قاله هو وأمثاله من المخلصين، وما نزال نتصارع، وربما سنبقى، لنتحول إلى أشباح في كل شيء، وليس إلى ظلال.

الفكر العربي اليوم رغم نهمه وتطلعه ما يزال طفلاً يدرج ويلثغ، وكذلك الأدب العربي الحديث إنه:

1- يتلمس طريقه تلمساً بين المذاهب الأدبية الغربية التي تتقاذفه دون أن يكون لأي منها جذر في الأرض العربية.. ذلك أن المجتمع العربي لم يع بعد كيانه، ولم يكوّن بعد شخصيته.

2- أدبنا العربي الحديث لم ينفصل بعد عن الماضي في التعبير، وإن انفصل عنه في الزمان والفكر. وهكذا عاشت القوالب اللفظية فيه أكثر مما يجب أن تعيش.

3- لا يستند أدبنا الحديث إلى مجتمع غني خصب بالحياة، إنه مجتمع قلق مريض هذا الذي يغذي الأدب الحديث.

4- أدباؤنا لا يصدرون في الذي يكتبون عن نزعة صحيحة في الإبداع، وعن نداء الحياة، إنهم بعيدون عن التجربة الحية، وعن المعاناة والخصب الذاتي، بعيدون عن الثقافة الواسعة التي لا تتغذى بالكتاب فحسب.

أأستطيع بعد أن أقول: إن الأدب العربي الحديث سائر من نفسه وبنفسه إلى عالم جديد؟

لا يستطيع أحد أن يشكك بشاكر مصطفى وانتمائه وحبه لأمته، فهو ليس متغرباً لذلك عندما نقرأ مثل هذا التقويم للأدب العربي وكينونته وتوصيفه، وفي ذلك الزمن البعيد عند ولادة الدولة الوطنية، فإننا نقرأ نقداً مخلصاً لا يستثني فيه الناقد نفسه بغية الوصول إلى شخصية خاصة، وأزعم أن ما قاله شاكر مصطفى في ذلك الوقت أكثر من تشريح، وأعمق مما جاء به كل من تحدث بعده في نقد الأدب الحديث، والفكر العربي الحديث إن وجد مثل هذا الفكر!

ونختم هذا الجزء بما قاله ويدل دلالة قاطعة على إخلاصه: «هناك شيء بسيط كما يقول ستاندال هو إنه لكي نبدع شيئاً يجب أن نعمل، إن هذا كل ما فينا من سر»، إننا نحتاج في الواقع إلى مجتمع يحيا بدمه هذه الاتجاهات ويعمل لها، نحتاج إلى أديب جديد، إن الله حين خلق آدم لم يمد يده إلى الفراغ، ويخلق ولكن مدّها إلى قبضة من الطين وقال: كن فكان.

النقد الفكري والسياسي: بعد استعراض النقد الذاتي الذي يتعلق بشخصه ربما ينتمي إليه أقف عند نقده الفكري والسياسي، وحين قرأت عناوين له تتعلق بالتيارات السياسية والفكرية اندفعت إلى قراءتها لأرى تقييمه لهذه التيارات والمذاهب، وها أنذا أقف عند دراستين له عن حركة (الوجودية) الفكرية، وأنا هنا أمام باحث متمكن عاش في باريس، التقى بالوجوديين الفرنسيين وحاورهم، استمع إليهم، عاين أفرادهم، والأكثر أهمية أن شاكر مصطفى لم يعالج الوجودية كمولود حديث في البيئة الغربية، بل عالج مصطلح الوجود ووجوده في الحضارات المختلفة حتى وصل إلى وقتنا الراهن، فكان نقده علمياً إذ تناول:

– مفهوم الفكر الوجودي.

– أهم مفكري الوجودية.

– صراع الوجودية لتأخذ مكانتها بين المذاهب المعاصرة.

– مرتكزات الفكر الوجودي.

«ليس تاريخ الوجودية بحديث، ولا بغض العود، فسلسلة الوجوديين تبدأ بسقراط، ويكاد هذا الأب للفلسفة يكون كالجراب الذي يتسع لكل شيء ويتلوه في الفلسفة أفلاطون، ثم يأتي عدد من الصوفية المسلمين، لا يعترف عليهم بالطبع وجوديو الغرب، ثم يتصل النسب بعد هذا بديكارت وكانت كل منهما في نطاق محدد الجوانب.

ويحدد بروز الوجودية القوي بعام 1937 عند ظهور الغزاة الفاتحين على يدي «جان زوال» بعد همود المذهب البرغسوني أو خفوت بريقه، ليصل إلى ما أطلق عليه لقب (بابا) الوجودية سارتر، ويصفها بالوجودية الملحدة التي جاءت على يدي سارتر، ولكن الحس النقدي عند شاكر مصطفى جعله يضع يده على ماهية هذا المذهب «هذا المذهب الذي يحاول لحد كبير تحويل المشاكل الميتافيزيقية إلى مشاكل نفسية، وأتباعه يحاولون أن يرفعوا المذهب الوجودي إلى مرتبة المذاهب الفكرية الكبرى التي تعطي العصر صبغته النهائية».

وبهذه النتائج والرؤى العلمية يحاول شاكر مصطفى أن يخرج من إطار العموميات التي يقع فيها الكثيرون وهم ينتقدون الوجودية، فهي ليست وليدة اليوم، ولكنها قديمة من حيث رؤية الإنسان والمصير والإله، ولكن بروزها كان على أيدي الفرنسيين أثناء الغزو، وهي مذهب فكري يحاول أن يأخذ مكانه ويضع تفسيرات للكون، ويجيب بذلك عما بدأه من حديث يظهر أن الأحكام تكون من قضايا مظهرية دون الدخول في العمق، لا أستطيع أن أقول عرفتهم، لقد لقيت عوامهم كالفراش الضال، فتيات بشعور غلمان، وفتياناً بقمصان عذارى يملؤون أرصفة شارع سان ميشيل ومقاهي سان جرمان كما لقيت الملوك ذوي التيجان منهم وذوي الهالات الذهبية على صفحات الكتب، وبين أحرفها السوداء.

هذا الفهم، وهذا النقد يدفعنا إلى التحليل، وإلى الابتعاد عن الأحكام الجاهزة المتمثلة في القبول والرفض هكذا دون أن نعرف التفاصيل وثمة فرق بين المظاهر الحياتية وبين الفكر، وإن كانت المبادئ التنظيرية تجنح أحياناً إلى ممارسة (العوام) كما أطلق عليهم شاكر مصطفى للنظرية على نحو مرفوض، أو قد يكون امتداداً لسيرة حياة المجتمع، لكنه يأخذ شكلاً وقحاً يسيء إلى المذهب الفكري، وقد أوجز كاتبنا ذلك بمهارة «ليست الوجودية مذهباً فلسفياً فحسب، ولو كانت كذلك إذن لقبعت مع الحالمين في الأبراج، كالعناكب، أو لظلت حبيسة في أحرف الكتب الدقيقة السوداء، لكنها طرز من الحياة يحاول أن ينزل أيضاً إلى الشارع، ويدخل عليك مخدعك، هي فلسفة لم تكتمل حدودها بعد ولا أسسها، ومع ذلك فإن باريس التي تمنح كل مذهب حياة وحرارة، ويتحول فيها الفكر بسرعة إلى العمل، وتجد بها كل عقيدة مهما تعقدت مفاهيمها، سبيل الانحدار السهل إلى أنصاف المثقفين وسبيل التعوم بين العامة، باريس هذه جعلت من الوجودية بدعة الساعة».

ويختم شاكر مصطفى مقاله عن حوار بين وجودي ووجودية بقوله: «لو خيرت لاخترت أن أحمل جرابي وألحق بأولئك الأحرار الضائعين بين أرصفة الدروب وعتمة الزوايا».

النقد التاريخي: تابعت كتب التراث وما أزال أتابعها، وأذكر أنني قرأت يوماً في «سير أعلام النبلاء» للإمام المحدث الذهبي عبارة عند ترجمة الحجاج بن يوسف «ظلوم غشوم، نسبه ولا نحبه، ونجل كتابنا عن ذكر اسمه، نفق سنة… » ودون النظر إلى الانتماء وما سواه، فقد نفرت من الذهبي وكتابه لهذه العبارة التي تخرج الكتاب عن نقده وسمته ووقاره، وفي الوقت نفسه كتب شاكر مصطفى كتابه «الحجاج ما له وما عليه» لأعرف الناقد التاريخي الحقيقي الذي يذكر الإيجابيات والسلبيات، أي يخضع الشخصية التاريخية لشروطها ووضعها وظروفها، ولا ينطلق من حكم مسبق، يمكن أن يعطي الشخصية حقها.

وها هو شاكر مصطفى الناقد التاريخي لا يأخذ الخبر الوارد في كتب التاريخ الكبرى على حاله، ولا يتعامل معه تعاملاً مقدساً لأنه جاء عن مؤرخين في مراحل سابقة، والأكثر أهمية أنه لا يبني عليه ما يوافق هواه السياسي والقومي ليتخذه ذريعة في وجه الآخرين.

ولا يمنع شاكر مصطفى القومي انتماؤه من أن يقف عند قضية مهمة، وهي قضية الجدل الفكري والديني في العصر العباسي والذي وصل ذروته في قضية خلق القرآن، وكيف أن الخلفاء، على الرغم من عدم تدينهم، دخلوا طرفاً في هذه الصراعات الفكرية، فانتصروا لفريق على حساب فريق آخر.

«للمتوكل سياسة دينية خالف فيها أباه وعمه، وبالرغم من أنه لم يكن شديد التدين، إلا أنه كان بادي التعصب لإسلاميته، ولمذهبه السني خاصة، بدأ عهده بأن أمر بترك الجدل أو الاعتزال، والرجوع إلى التسليم والتقليد، وأمر الشيوخ المحدثين بالتحدث وإظهار السنة والجماعة، وأطلق من كان ألقي في السجون لعدم قولهم بخلق القرآن، وقد حمد الناس له هذه الخطوة، وبالغوا في الثناء عليه حتى عدوه ثالث الخلفاء».

فالعلمية لم تشأ للمؤرخ أن يتحدث بعاطفة عن المتوكل الذي لم يكن شديد التدين، ولكنه مال إلى جانب التسليم والتقليد فأفرج عن أتباعه، وعارض العقل وحاربه، ويعده بذلك من أول من عمد إلى التشدد السني الذي ذهب ضحية خطئه فيه، وذلك في سياق تعداد أخطاء المتوكل

وقراءة هذا الخبر بإمعان تظهر علمية شاكر مصطفى وميله إلى التحليل العلمي الدقيق.

النقد الأدبي: قد تكون آثار شاكر مصطفى في النقد الأدبي أكثر ظهوراً وبروزاً وخاصة من خلال رصده للقصة في سورية من خلال الكتاب الرائد الذي أصدر الجزء الأول منه، وكنا بانتظار الجزء الثاني، والذي يظهر فيه الكاتب مقدار ما بذله من أجله، لأنه حسب تعبيره ليس متضلعاً ولا مطلعاً على القصة، فجاء كتابه رائداً يرصد القصة السورية ويسجلها وكان بذلك أول من فعل هذا التوثيق.

«إن هذا اللون الأدبي «القصص» رغم ما قد نزعم له من جذور في أدبنا التليد، غربي الينابيع، حديث البراعم، وفي الغرب آداب شتى فيها للقصة مذاهب ومذاهب، وقد تدفق تأثيرها جميعاً فيناً،آداباً ومذاهب في وقت معاً، وتدفق في نوع من الغزو، متعدد الفرص والظروف والوسائل، ومن العسر كل العسر أن نعرف لكل مدرسة غربية تلاميذها فينا» .

وقفت عند هذا المقطع لأسباب عديدة أهمها عقلانيته وعلميته فهو لم يشأ بعروبته وانتمائه أن يجعل الفن عربياً، وإن كنا نزعم أن العرب عرفوا القص، ولكن القص بمفهومه الحالي هو فن غربي خالص، ونحن أخذناه عن الغرب.

شاكر مصطفى عالم من المعرفة والأدب والنقد، وقد اخترت هذه الومضات النقدية لأنها تظهر حقيقته، ولا تتخفى وراء عبارات إنشائية فضفاضة، بل تبرز قيمة هذا العالم الناقد الجليل، وتبرز أهمية أن نقف عنده ونكرمه لأنه يمثل علامة علمية لو تمثلناها.. كنا قطعنا أشواطاً بعيداً عن المماحكة والجدل.