الموت… أقدم عاصمة في التاريخ … عادل محمود: الموت في نصوصي لا يحمل الصفات البشعة كقابض أرواح بل دعوة للتشبث بجماليات الحياة

| سوسن صيداوي

يقال: «إن الحرب هي تسلية الزعماء الوحيدة التي يسمحون لأفراد الشعب المشاركة فيها». وفي الحرب يقال: «ليس هناك جندي غير مصاب». وفي الحقيقة لا يوجد حتى مدني لم تصبه الحرب بندبة ما، في جسد أو روح أو ذاكرة.

هذه النصوص مكتوبة في زمن الحرب لا عنها، حول الحرب لا عن غبار مسارحها، تفكيراً بالحياة، لا بخنادقها. الحرب على/ وفي سورية… البلد الذي لم يكن يصدّق ما قيل فيه: «بلد مؤلف من فائض الآلام».

نصوص مكتوبة بارتباك اليقين، وبمحاولة الاقتراب مما هو باق وغير قابل للاندثار، مهما بدت وحشية الحرب دليلاً على تشوه قلب الإنسان.

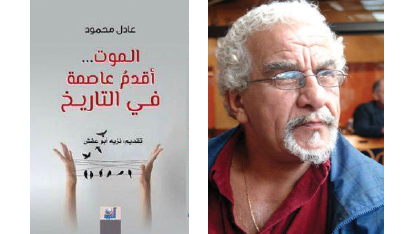

بهذه العبارات صاغ الكاتب عادل محمود إيضاحه الذي تقدم كتاب «الموت… أقدم عاصمة في التاريخ»، الذي تولى تقديمه الكاتب الشاعر والفنان التشكيلي نزيه أبو عفش، والصادر عن «دار التكوين» في دمشق، بواقع مئتي صفحة. كانت معظم نصوصه قد نُشرت في زاوية «شرفات» في جريدة عُمان. والجدير بالذكر أن عادل محمود هو شاعر سوري من مواليد قرية عين البوم التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1946، وله عدة إصدارات بين الشعر وكتب المقالات والروايات، وفي العام 2007 فاز بجائزة دبي الثقافية للإبداع عن روايته «إلى الأبد ويوم» حيث حقق المركز الأول.

الموت أقدم عاصمة في التاريخ

كما يتضح فإن عنوان الكتاب يحمل تحية رمزية لدمشق، أقدم عاصمة في التاريخ، وحول معاني الموت ومفاهيمه كان للكاتب عادل محمود رأيه التالي: «بشكل ما، لقد توارى اسم دمشق لمصلحة عنوان أشد ضراوة وفتكاً هو الموت. الموت ليس بوصفه شيئاً مخيفاً، بل بما يخلّفه من أسى، وبما يذبل في داخلك بسبب الفقدان، ونهاية فرص سعادة مع الآخرين بغيابهم. لكن الموت في نصوصي لا يحمل الصفات البشعة كقابض أرواح، بل دعوة للتشبث بجماليات الحياة، بالمزح معه ورفع الكلفة. كثيراً ما تخيّلت شكل موتي، إنه يتجوّل معي على الدوام، ولست متضرراً من هذه الإلفة، أحاول نسيانه ببروفات يومية، ثم ليس سهلاً أن تعيش 70 سنة، إنها نوع من البطولة العبثية. شخصياً «شفت الموت بعيني» أكثر من مرّة، وكانت فرص النجاة صفراً. مرّة في الحرب الأهلية اللبنانية ولم أصب، ومرّة عند حاجز أمني أطلقوا على سيارتي في العتمة 9 رصاصات ونجوت، ومرّة كنت عائداً إلى دمشق، وكان عليّ أن أسلك طريق القنص بين الجثث، وبسرعة، بينما أحرّك رأسي يميناً ويساراً، أماماً وخلفاً كبندول الساعة، لأجعل مهمة القنّاص صعبة. باختصار، فإن الموت يقوم بمهمة «قطع سياق»، ربما لست مستعداً له تماماً. سأذكر شيئاً آخر يتعلّق بفكرة الموت. لديّ دفتر أسجّل فيه أسماء الموتى المشهورين، سواء أكانوا أصدقاء أم لا، وقد اكتشفت أنني قد ملأت عشر صفحات كاملة، وتالياً فإن الموت لا يحتاج إلى فلسفة فائضة، فهو من مفردات الحياة التي لا يمكن تجاهلها. شخصيّاً، تعوّدت كل أنواع الغياب، بعدما فقدت من أحببت. لقد أصبحت أنا الغائب».

نزيه أبو عفش

تحدث مقدّم كتاب «الموت… أقدم عاصمة في التاريخ» الكاتب الشاعر والفنان التشكيلي نزيه أبو عفش، في المقدمة عن العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالكاتب عادل محمود قائلاً: «منذ أربعين عاماً تقريباً (يا لهول الأَعمار والمصائر!).. وأنا أقرأ عادل محمود. «أقرؤه» وأقرأ ما يكتب. أقرؤه كمن يـتـنزّه في بستان حياة: بستان من دم، ولحم، وأنفاس، وهواجس، وشقاءات، و.. (كدت أقول: آمال)، وتـحسّرات، ولعنات، وخيبات حالمين… منذ أربعين عاماً وأنا أتنزّه؛ حتى أوشك البستان أن يصير بادية سرابات، والمتنزهون فيه «أشباح» بـشر.

أربعون عاماً: عمر صداقة، وعمر امتحانات ومـحن، وعمر.. خراب.

أربعون عاماً في بستان دم وحبر.

أربعون هزيمة جسد، وهزيمة عقل، وهزيمة أضاليل وعقائد، و.. هزيمة «هزائم».

(طبعاً، لا أنسى: أربعون دورة ورْد)..

أربعون في المتاهة.

أربعون في العناد، والتصبُّر، وفلاحة الهواء والصخر.

أربعون… في خدمة التعاسة.

أي نعم: عـمر!…

معترفاً أبو عفش في مقدمته إلى ضعفه أمام عمق مفردة عادل محمود التي تدفعه دائماً إلى التأثر وصناعة الدموع رغم حصانة لغته الموحية بالعافية والصلابة، مضيفاً: «ضعيفان وعاجزان (بل يبغضان النصر)، حوّلَـتنا الهزائم «الجليلة» التي أُوقعنا فيها، أو تلك التي أَوقـعـنا أنفسـنا فيها وخضناها مختارين (على أمل أْن نـهزم فيها).. حوّلتنا إلى كائنين «دمعـيَّـين» لا يزال من حقّ الأصحاب المغرمين بأفعال البطولة أن يطردونا، بسبب جسامتها (جسامة تلك الهزائم) خارج أسوار «القلعة» مـجـرَّدين من جميع الاستحقاقات والأوسمة.. بل حتى من الثياب وأوراق الكتابة اللازمة للبكاء وتوثيق التـنـهّـدات والندم.

نعم: ضعيفان ومهزومان.

ونعم: صناعتنا الهزيمة.

ونعم ونعم: الهزيمة أصدق وأثمن انتصاراتنا».

أجواء من الكتاب

يقول أبو عفش في كل نزهة داخل كتاباته، يوهمك «عادل محمود» بأنه لا يقول شيئاً، بل لا يسعى إلى التبشير بشيء أو إيصال شيء؛ لتكتشف في نهاية الرحلة أنك قد بلغت العتبة الأخيرة للجمال، وبأنه يكتب ليجعل الموت أرحم، وأَبـهج، وربما.. أطيب مذاقاً. ويكتب لأن تحت الألسنة (ألسنة المحتضرين) كلاماً يريد أن «يَنكَـتِب».

ومن الكتّاب عادل محمود كتب حول تنفيذ حكم الإعدام وانتظار الموت: «الرجل الذاهب إلى الموت شنقاً كان يتحدث عن السعادة. واختلطت في حديثه الفلسفة، بالخبرة، بالمعلومات، بآراء قديمة، وحديثة… كانت ثرثرة ممتعة عن السعادة من رجل لا تزيد رحلته إلى منصة الإعدام عن الوقت المخصص لصلاة أمام كاهن اللحظات الأخيرة. عندما قيل له: (أنت ذاهب إلى الموت، فما السعادة التي تتحدث عنها؟ قال: السعادة ألا يؤلمك الحبل كثيراً».

وفي مكان آخر تحدث أبو عفش عن الأسئلة «الحاسمة» التي يطرحها عادل محمود قائلاً إنها أسئلة الحياة والموت. أسئلة الجمال والقبح (جمال القلب وقبحه). أسئلة الخوف، والحيرة، والجسارة، والضعف، والحنان، ولطافة ما يهجس به قلب الإنسان: أسئلة القلب. وبأن أسئلته هي أسئلة الامتحانات الكبرى، الأكثر إغواء وأَشـد عسراً: امتحانات الرحابة والعافية، رحابة العقل وعافية الضمير. حيث يقول عادل محمود في كتابه «في إحدى روايات الكاتب التشيكي «ميلان كونديرا» يتذكر أن الرئيس الذي أتى به السوفييت إلى السلطة بعد ما سمي «ربيع براغ»- قام بتسريح 1500 أستاذ تاريخ من الجامعات. قيل، يومها لتفسير الحدث، إنه أراد محو الهوية الوطنية من رؤوس الأجيال ليقبلوا هوية أخرى. فأطلق عليه كونديرا لقب (رئيس النسيان). ولكن نحن، كما قال محمود درويش… (ذاكرة للنسيان)».

أما بالنسبة لكتابات محمود فتحدث أبو عفش عن أنه يطلق أسئلته، وشكوكه، وأحاجيه، ومحيرات قلبه وعقله.. وحتى «مسلماته» الدامغة أو المشكوك في صوابيتها؛ ويترك للآخرين (هواة اللّعب الصغار) مسرّة التسَـلي بمغازلتها، والعثور على نوافل وهيـنات إجاباتها، لكأنه في كلّ ما كتبه وفكَّـره، يستعين على العقل بالحيرة ليجعل من السؤال مقصداً، ومن الـتـوهان في الميدان غاية للسباق (سباقـه مع نفسِه) الذي لا ينتهي، ولا يراد له أن ينتهي. وفي جانب من الكتاب يقول عادل محمود: «إن الكاتب الجائع قد لا يفرض عليه سوء التغذية، سوء الإنتاج، ولكن في الوقت نفسه (المال للكاتب هو وقت الكتابة). وربما لهذا السبب لا يدفع الاستبداد مكافآت مجزية للكاتب إلا إذا علّمهم سرقة النص ومهنة المدائح».

وأيضاً في مكان آخر قال «الكاتب الألماني (هرمان هيسه)، في كتابه عن الحرب، هذا النص الذي مضى على كتابته ثلاثة أرباع القرن:

«أصدقائي الشبان هناك تعبير يفزعني عندما أسمعكم تتلفظون به… ذاك التعبير هو تحسين العالم».

يجب أن نتعلم كيف نكفّ عن الحكم حول إذا ما كان العالم طيباً أم شريراً؟ ونتعلم كيف نكف عن الادعاء الغريب بأن أمر تحسينه في أيدينا.

لطالما شُجب العالم بوصفه شريراً لأن (الشاجب) كان نومه مضطرباً، أو أسرف في الأكل.

ولطالما مُدِحَ العالم بأنه جنة، وذلك لأن (المادح) كان قد أسعده تقبيل فتاة لتوه.

إن العالم لم يخلق ليحسن، ولا أنتم خلقتم ليطرأ عليكم تحسّن. أنتم خلقتم لتكونوا أنفسكم، خلقتم لتغنوا للعالم، بصوت، بنغم، بظلّ».