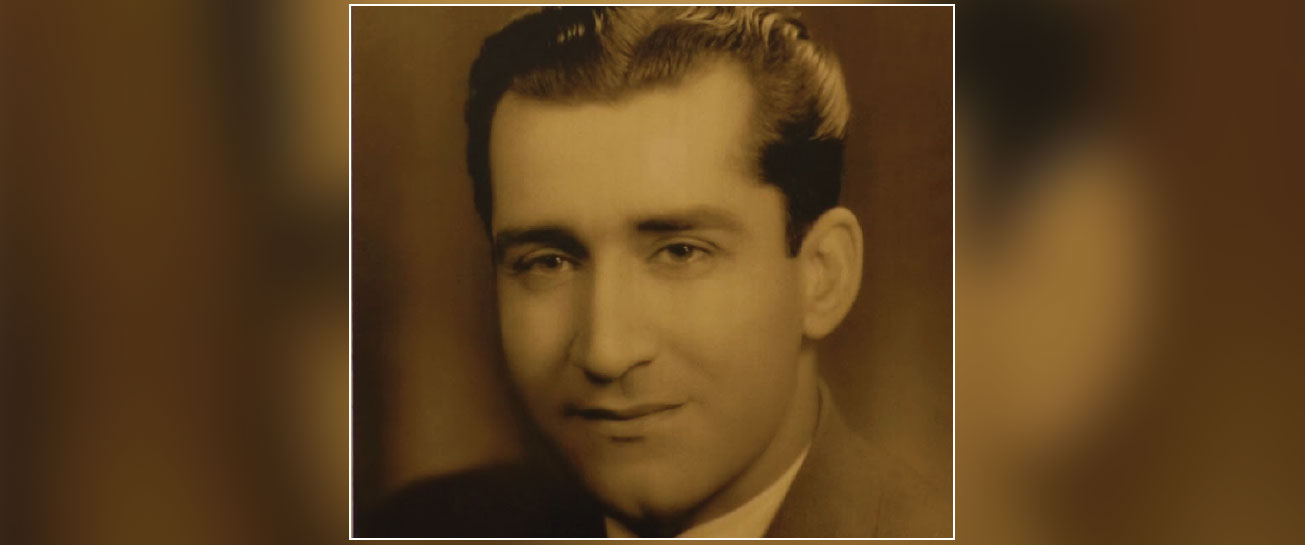

يُعَــدُّ الكتاب المدرسي مكوناً أو عنصراً من عناصر المنهج التعليمي بمفهومه النظامي الحديث، لكونه يضمُّ أحد المقرَّرات الدراسية، وهو أداة رئيسة في عملية التعلم والتعليم؛ إذ يستخدمه المعلم في تخطيط عمله التدريسي قبل الشروع بتنفيذه، وفي أثناء عملية التعليم، ليثير انتباه تلاميذه ويمكِّنهم من الفهم، ويبقى له الدور الأساسي في تنفيذ المنهج الدراسي على الرغم من التقدم العلمي التقني الواسع. وهو يختلف عن الكتاب غير المدرسي في أنه كتاب تعليمي مخطَّط وهادف ومحدَّد، لا يحتوي على المعلومات والبيانات فقط، بل إنه يرتِّبها من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركَّب، ومن المحسوس إلى المجرَّد، مضافاً إليها الأنشطة الصفية واللاصفية والتدريبات الضرورية، والصور والأشكال المرسومة والخرائط المساعدة، التي تحتاج إلى يدٍ ماهرة لتنفيذها وإبرازها بالشكل الذي يساعد الطالب على الاستيعاب، ومن هؤلاء الذين أبدعوا في هذا المجال الرسام «عزت نويلاتي» ( 1926-2011)، الذي يدور الحديث عنه في هذه المقالة، راجياً أن يتذكر كرام القارئات والقراء ما نسوه، وأن يتعرفوا على ما لا يعرفونه.

وُلِدَ في حي القيمرية بدمشق، ودرس بمدارسها، وظهرت لديه منذ صغره المقدرة على رسم مختلف الأشياء، وكان ذلك بالفطرة ودون أن يتلقى تعليماً بالرسم من أي كان، بعد الثانوية انتسب إلى دار المعلمين، وتخرَّج فيها مطلع الخمسينيات، واشتغل مدرساً للرسم والأشغال، وساهم في إغناء عشرات الكتب المدرسية بمختلف الرسوم والأشكال التوضيحية والخرائط والأغلفة، كما انتسب إلى مركز التوثيق التربوي في معهد اللاييك، متابعاً عمله في الرسم والديكور.

كتب مجيباً عن سؤالٍ وجَّهه إليه أحد أساتذته: «كيف أصبحت رسَّاماً» في مقالةٍ نُشِرت في مجلة: «صوت دار المعلمين» في عددٍ يعود لعام 1953:

«سؤالٌ فاجأني به أحد أساتذتي، وألحَّ في طلب الإجابة عنه، والواقع أن إجابتي عن هذا السؤال تبعث في نفسي ذكريات ماضٍ رحل، وتجعلني أتمعَّن في حاضر نفسيتي وماضيها، لأرسم على هذه الصفحة صورة صادقة عن الظروف التي أحاطت بي، ورشَّحتني لأتقدَّم لهذا الفن، كان ذلك في سنِّ السادسة من عمري، سمعت والدي يهمس في أذن أمي شيئاً يعنيني: أرأيت أن ابننا سيكون رساماً في مستقبل حياته. ولم تكن معرفة والدي في مضمار التعلُّم لتزيد عن معرفة أي رجل عادي من الناس، فهو لم ينخرط في مدرسة في حياته، ولم يدرس على يد مدرس، إلا أن فطنته وذكاءه كانا المدرس الأول في توجيهه، كما أن مآزق الحياة ونكباتها المتتالية عليه كانت مدرسته الوحيدة.

وكنت أشعر منذ طفولتي أنه في نفسي اندفاع وميل نحو التصوير والرسم، وهذا ما كان يدفعني كلما سنحت سانحة لأمسك قلماً واختط ما يخطر ببالي من خواطر وشعور، ومشت الأيام وانتقلت من مرحلة الدراسة الابتدائية إلى مرحلة الدراسة الثانوية، وهناك في مدرسة التجهيز كان يشرف على دروس الرسم فيها أستاذٌ كبيرٌ أجله وأحترمه درست عليه ثلاث سنواتٍ متتالية في الصفوف الدنيا من المدرسة، ولم تكن دروس الرسم عنده أكثر من محاضرات عن ماضي حياته وعن رواياته وتمثيلياته، وهكذا كان الوقت يمضي، ونحن كما نحن، ربنا كما خلقتنا لا علم ولا عمل، وفي آخر درسٍ له قبيل العطلة الانتصافية استطاع بفضل اطلاعه الواسع أن يكتشف في تلميذه ما سمَّاه بـ: «الموهبة الفنية»، وكان ذلك في آخر درسٍ له عندنا، وإذا به يهتف: «يا بني أنت والله تستطيع السير في ركاب الفن، ومن واجبي تشجيعك، ادخل عليَّ غداً في مرسمي في المدرسة كي أوجهك توجيهاً لائقاً بموهبتك هذه». ومضى النهار، وإذا بي أمضي إلى المنزل وكأنَّ بي مسَّاً من جنون الفرح، ولم لا وهذه هوايتي تصادف صدىً مستحباً في نفس أستاذي الكبير.

وهرعت إلى المدرسة في صباح اليوم الباكر، وقبعت في زاويةٍ من الدهليز أنتظر مقدم الفنان الأكبر، وأخيراً طرقت الباب ودخلت عليه مرسمه قائلاً: صباح الخير يا سيدي، فرفع بصره ونظر إليَّ من فوق نظارتيه قائلاً: صباح الخير نعم؟ فوقعت تلك النبرات الجافة في نفسي موقع الألم، وشعرت بصغر نفسي بالنسبة لهذا الكون الهائل، وأحسست في أعماقي بأنني أقل قيمةً مما تخيلت، ومرت بي آلاف الصور وكدت أقفل راجعاً من حيث دخلت، لولا أن صاح الأستاذ: ماذا تريد، تكلم، فأدركت أن الوقت وقت كلام، فقلت له: لقد دعوتني بالأمس لتوجهني، فقاطعني قائلاً: نعم، تذكرت، سأعطيك دورك في التمثيلية، وستكون عندي ممثلاً احتياطياً. قلت: ولكنك يا سيدي لم تدعني للتمثيل بل للرسم، فقال يا بني أنا أدرى بمصلحتك منك، ثم انطلق نحو خزانة الكتب يستقصي الدور المسجل، على حين انطلقت نحو الباب هارباً ولسان حالي يقول: هذا فراقٌ بيني وبينك، لقد عدت منتصراً، لأني أدركت أن الفن كالاستقلال يؤخذ ولا يعطى، وألا دليل لي في مضمار الرسم إلا ثلاثة أشياء: عقل وعين ويد.

وانتهيت من مرحلة الدراسة الثانوية الأولى، منتقلاً إلى مرحلة الدراسة التحضيرية مجتازاً بذلك دور المراهقة، فسعيت إلى تصعيد ميولي، وتوجيه نفسي توجيهاً يكفل الوجهة النافعة، وأستطيع أن أقول إنني في هذه المرحلة استطعت أن أفيد من التصوير إفادةً جديدة من نوعها.

ختاماً أقول: إن ما شجَّعني على كتابة هذه المقالة هو زيارتي لمعرض: «تحية لروح الفنان عزت نويلاتي… من ذاكرة كتبنا المدرسية» الذي أقامته وزارة التربية، مديرية تربية دمشق، في «صالة الفن المعاصر» التابعة لـ: «منصة دمشق التربوية» في حي القصور بدمشق، وفيه عُرِضت مجموعة من لوحاته والكتب التي ساهم برسوماتها وأغلفتها، وصورٌ مع طلبته أثناء تعليمهم مادة الرسم، وبعض مقتنياته وأدواته الشخصية.