حنظلة أيّها البائس.. متى تدير لنا وجهك؟!

نجاح إبراهيم :

متى تديرُ لنا وجهك؟

استدرْ ولو مرّة،

أرسلْ إلينا نظرة، قد مللنا الانتظار،

لم يتغيّر شيءٌ بعد، لا زلنا نتخبّط في وحْلِ الدّائرة،

نحملُ ملامح انفراج، ولا انفراج!

فعقدنا الأيدي خلف ظهورنا، وانفلشت أصابع أقدامنا من كثرة الفراغ والملل.

أحببنا أن نقلدك، إثر عدواك التي سرت إلينا، صرنا مثلك، ولكن ينقصنا فنانون يتخذوننا بصماتٍ، يدبّجون بها خواتيم لوحاتهم،

أنّى لنا بفنانين أمثال ناجي العلي الذي ابتدعك؟!

ماذا أخبرك أيضاً وأنت تعطينا ظهرك؟

لقد فاض الملح على أفواهنا..

أردنا أن نمدّ ألسنتنا لزمنٍ رديءٍ، لكنها مُدّتْ أن تعرف مثل مَن، مُدّت من تلقاء نفسها إثر عطشٍ مُزمن..

سنبقى نقفُ وقفتك هذه، إلى آخر قطرة تحمّلٍ فينا، فامضِ في صَبرك أيّها البائس.

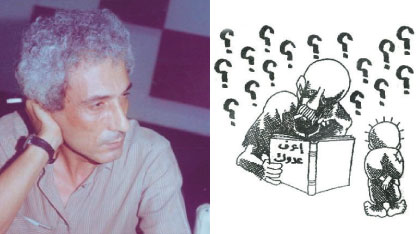

إلى من لا يعرفه

اسمه حنظلة، طفلٌ فلسطينيٌّ في سنّ العاشرة، ولد وعمره هكذا، وبقي وعمره هكذا، ربما سيكبرُ مثل أي بني آدم، لكن شريطة أن يعود حقٌّ لأصحابه، ابتدعه الفنان ناجي العلي في رسوماته

يعود حقٌّ لأصحابه، ابتدعه الفنان ناجي العلي في رسوماته غداة نكسة حزيران عام 1967.

يديرُ ظهره إلى القارئ، ووجهه إلى الأمام حيث فلسطين، الجرح، لا يرى سواها، أما عن معنى اسمه وسبب اختيار مبدعه له، فلأنّ لاسمه وقع المرّ الذي ينبثق عن الواقع الفلسطيني، بيد أن الاسم ليس غريباً عن موروثنا العربيّ القديم، والحنظل شجرة لها ثمرة بحجم البرتقالة، لونها أصفر، مرّة الطعم كالعلقم، يقال للثمرة حنظلة، وقد حنظل الفنان ناجي العلي لوحاته منذ عام 1969حتى أواخر عمره، إلى أن صار الحنظل أيقونته.

فهل كان محقاً في بعثه له، أم مخطئاً؟

ثمّ ترافق زمن طويل، إلى أن غادر ناجي العلي، وتركه مصلوباً على عصب قدميه، ينتظرُ قيامة تفكُّ أسره.

إلى مَن عرفه

قال عنه الفنان الذي شكله: « أنه يشبهُ عود الرمّان، الذي يمكنه أن يضرب جنبيّ وقفاي، لو انحرفتُ عن الطريق، وهو الضمير الذي يلسعني لو شردت، وهو الذي سيحاسبني آخر الليل، وهو المرّ الذي سأشربه كلّ يوم لو أخلفت، وهو.. وهو.. « في حين قال عنه الشاعر سميح القاسم:

«حنظلة!

كم هو شرير وفاضح،

هذا الولد حنظلة.. »

أما بعض الأدباء فقالوا عنه: «تعلمنا من حنظلة الصّبر، وقلة الحيلة». وبعض المثقفين قال: «لم يعد فريداً، وحيداً في وقفته، بات الملايين مكتفين، متفرّجين على ما يدور فوق الرّقعة العربية».

بينما الشاعرة سلوى النعيمي فقد قالت عنه: «أعشق حنظلة، أحييّه كلّ صباح، أرسم على امتداد ذراعيه قبلة..».

ولكن حنظلة معقود الذراعين، ممتدّ الحلم، فهل تجيء قبلتها على امتداد حلمه؟

الكاتب الفلسطيني رشاد أبو شاور قال عنه: «لم يمت حنظلة من الجوع، صمد في المخيم على كسرة خبز، وأكل مما تنبت الأرض، لم يمت في المنافي، فمال المنافي لم يكن هاجسه، ولذا أدار ظهره دائماً للترف، وولى وجهه إلى فلسطين..».

والكاتب السعودي شاكر النابلسي قال عنه: «إنه مثل أبي الهول، خُلق هكذا، لا يمرّ به زمن، حيث لا يكبر، ولا يهرم، ولا يصغر، ولا يموت، خُلق ليحرس مصر، القادم إليها والمغادر منها، وحنظلة يحرس فلسطين البعيدة..».

بينما الطفل محمد السليمان حين رآه في لوحات عديدة، فتح عينيه على اتساعهما ثم سأل: لماذا هو حاف هذا الولد؟!

تأويل بعض القرّاء

صحيح أن حنظلة بقي كما ولِدَ، لم يكبر ولم يصغر، ولكن كان مختلفاً من الدّاخل، كان يغلي، وينضج بعد كلّ لوحة، بل كان ينال مناصب عالية في قلوب الناس المنتظرين كلّ صباح.

وإن قال بعضهم: لم يكن فكرة ولا موضوعاً ولا مضموناَ، كان مجرّد إمضاء لناجي العلي، يضعه إلى يسار اللوحة، أو كيفما اتفق بعد انتهائه من اللوحة… »

وبعضهم أطلق حسرة ونفخة تأسًّ: «ولد مسكين، خُلق فقيراً، وترك يتيماً،

لا حيلة له سوى الصّبر..»

دعوا حنظلة يتحدّث

قلتم الكثير، وتقوّلتم أكثر، ولكنّني بقيتُ كما أنا، مبادئي لم تتغيّر وإنْ تغيّر الكثيرون، شكلي لم يتغيّر وإن تغيّر وجهُ الزمان. سأحاول أن أصححَ ما أستطيع إلى ذلك سبيلاً.. قبل أن أعطيكم ظهري، رسمني صاحبي حين أصدر بيانه الذي كتبه بخط يده، وعلى لساني، في وسط البيان، صورة لي ووجهي إلى القارئ، كنت أشبه قرداً صغيراً، سأذكر لكم بعض ما جاء في البيان:

«عزيزي القارئ، اسمح لي أن أقدّم لك نفسي، اسمي حنظلة، اسم أبي مش ضروري، وأمي اسمها نكبة، وأختي الصّغيرة….. نمرة رجلي ما بعرف لأني دائماً حافي، ولدت في 5حزيران 67، جنسيتي مش فلسطيني، مش أردني، مش كويتي، مش لبناني، مش حدا، باختصار ما معي هوية ولا ناوي أتجنس… محسوبك عربي وبس..».

هذا جزء من البيان الذي حرّره ناجي العلي بلهجة فلسطينية على لساني، وظهرتُ فيه ونشرهُ عام 1969لكن الحقيقة أن ناجي قد رسم ملامحي في رسومات سبقتْ هذا البيان، ولم يبتكرني فجأة عام 1969كما قيل، ففي عام 1968 رسمني أشبه كثيراً حنظلة الذي أكونه الآن، وقد أدار وجهي للقارئ، وفي رسم آخر من عام 1968 رسمني وقد أدرتُ ظهري رافعاً على رأسي صينية، أبيع «البليلة» وجعلني أصيحُ طوال النهار: «مالح وطيب يا لبلبي» هذا ما كان يفعله أطفال الفقراء، يبيعون هذه الأشياء في الحارات الشعبية، وقد انفلشت أصابعي من شدّة المشي حافياً.

هذان الرّسمان هما بذرة، أو لنقل التكوينات الأولى لحنظلة، الولد الشقي الذي أكونه، رسمهما ناجي في مجلة الطليعة، فيما بعد نبتت هذه البذرة وكونتني في جريدة السياسة، ثم السفير والقبس الكويتية، وبعدئذ أصبحتُ كبصمة تلتصق بجلد كلّ رسم للفنان.

أمّا عن اتهامي بأنني أشبه الأكثرية الصّامتة المتفرّجة على ما يدورُ فوق الأرض العربية، أنا أعترف أمامكم بأنني صبرتُ قليلاً، ولكن لم أرض بهذا الدّور، لقد تمرّدت على دور الشاهد الذي أثقل ظهره الصّمت حتى شاركتُ في الأحداث، ففي اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني كنت هناك مجتمعاً مع الزّعماء الفلسطينيين رغم حجمي الذي يشابه عقلة الأصبع، ثم لاعبت أحد رؤساء لبنان بلعبة «طاولة الزهر» وقرأتُ البيان على الملأ، بعدئذٍ طالبت ناجي بأن أمارس أدواراً أكثر، ومهمات جسيمة، فتقمّصت شخصية فتى من فتيان الهنود الحمر، إثر ذبح أهله وسرقة أرضه، فاستشعرتُ جرحاً فلسطينياً يعاودُ نزفه، ومرّة حملت الحقيبة الدّبلوماسية، وأغذذت السّير باتجاه مبنى الأمم المتحدة، حاملاً حلم الرّجوع إلى فلسطين، واجتمعت مع عدد من الأطفال، رحنا نهتفُ على باب مخيّم تل الزعتر، الذي أحرق ونال الخرابُ منه، كانت الهتافات جريئة للغاية، ولم أكتف بذلك بل ندّدت ضد تقسيم لبنان برفعي شعار «لبنان بلد عربي» كنت لا أريد أن يمسّ التقسيم والضياع أي بلد آخر، لا نريد أن نضيف جرحاً جديداً إلى ثلة الجراح التي يزخر بها جسدنا. ومرّة غنيتُ، أجل أنا الممتلئ بالجراح أطلقت صوتي غناء فوق مكبّ النفايات، قريباً من تل الزعتر، كنت وحيداً ومعذباً، فخرج غنائي مواويل حزينة، وذات مرة تقمّصت شخصية فارسٍ يتسلقُ سارية العلم الإسرائيلي، كنت أحمل في يدي العلم اللبناني لأعلقه على رأس السارية بدلا من ذلك العلم البشع.

وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا – ولكن لابد من أن أقول الحقيقة، وهذا ما أفعله أبداً، أقول أنا من فتح الباب أمام أطفال الحجارة، أنا من قادهم إلى هذا السلاح، إذ ساعدتُ طفلاً وطفلة برفع حجر كبير، خاف منه الجندي الإسرائيلي، وقتها عرفنا أن السلاح صار بيدنا ألا وهو الحجر.

ثم ألا تذكرون وقت كانت فاطمة تخيط العلم الفلسطيني بالعلم اللبناني وأرادت أن تخيط بهما العلم السوري، فأصابتها قذيفة في صدرها، فسال دمها على الأعلام، وتناثرت أشياء الخياطة، وقتها حملت حجراً ورحتُ أدافع به عنها.

ومرّة أفردتُ يديّ المعقودتين دون أن أستدير طبعاً، ورحت أركض بفرح عندما رأيت العلم الفلسطيني ينبت من شجرة على شكل يد، هذه اليد شقت الأرض وخرجت.

ولعلّ أجمل لحظة مررتُ بها هي يوم قدّمت زهرة لفتاة تشبه الملاك، كانت تطلّ من فتحة جدار على شكل قلب، قلت لها وأنا أقدّم الزّهرة: «صباح الخير يا بيروت» كان ذلك عام 1982 بعد الغزو الإسرائيلي على بيروت.

منذ ذلك التاريخ رحت أمدّ يدي وأقبض على حجر، وألقي به على صدور هؤلاء الأوغاد. تخيلوا أنني ذات مرّة فار الدّم في عروقي حين رأيت السيد المسيح ينتزع يده من خشبة الصّلب والمسمار لا يزال مُعلقاً بها، مغروزاً فيها، يقبضُ على حجر ويضرب هؤلاء، فرحتُ أمده بالحجارة، حجراً إثر حجر من وراء الصليب، وشاركت المرأة الفلسطينية، المتجذرة في الأرض بضرب المخلوقات الرّخوية التي ارتضت بالتراخي والهمود، أخذت تقدّم لي حجراً لأضربهم علهم يتحرّكون…

لقد فعلتُ الكثير، ولم أقف مكتوف اليدين كما يقفُ الكثيرون الآن، بيد أنني في هذه اللحظة أود أن أجيب الطفل محمد عن سؤاله لماذا أنا حاف، ولم يجبه أحد، أنا حاف يا محمد لأنني فقير، ولكن هذا الفقير الذي أكونه حلم كثيراً بانتعال حذاء، فمرة قلت لناجي: ألبسني حذاء، فعنفني قائلاً: «أنت ابن مخيم، فقير ومعتر، والأحذية ليست لأمثالك».

فقلت له أعطني حلاً، فهذا الوجع في قدميّ لا يتركني أنام، حينها هزّ رأسه والتزم الصمت، ولكني قرأت في صمته جواباً يقول لي خلقت لتبقى ساهراً، بيد أنني في يوم آخر سألته: إلى متى سأظل واقفاً، أريد كرسياً لأقعد، لقد تعبت من الوقوف، أقعدني يا رجل كأبي الهول، ألم تره كيف هو قاعد وينظر إلى مصر منذ آلاف السنين، فأجابني: أنت حارس، وهل الحارس يجلس؟ بعدئذ تنام ونُسرق.

فقلت وقد لويت فمي: آ، لقد أفحمتني، سنسرق إن جلست! وكأننا حتى الآن لم نسرق؟! ينتظرونني أن أجلس حتى يتاح لهم سرقتنا!

وبقيت أحلم بحذاء يقي قدميّ من الحرارة والبرد والقروح، ووعدت نفسي بأن أحقق هذا الحلم ولو آجلاً، ولكن ناجي استشهد وتركني هكذا يتيماً، وحيداً وفقيراً، فعدت معقود اليدين وراء ظهري، وقدماي مازالتا حافيتين، وأصابعي قدميّ منفلشة من التعب وليس من التشرد والضياع فحسب، وإنما من الوقوف والجمود، وأصبحت ضائعاً كما كنت، يأكلني الحزن، أنظر إلى فلسطين وتدمع عيناي.

وتسألونني: متى أستديرُ؟

لا شك أنني أحلمُ بتمردات تشبه تلك التمردات القديمة، ولكن من تجاوب معي وتركني أقترفها قد رحل، وإن كانت روحه تدور من حولي ولا تغادرني، سأستدير حتماً حين تتحرّر فلسطين، أو يخلق ناجي العلي من جديد ويحرّكني، لقد تيبّست عروقي وأنا جامد، فكفاني…